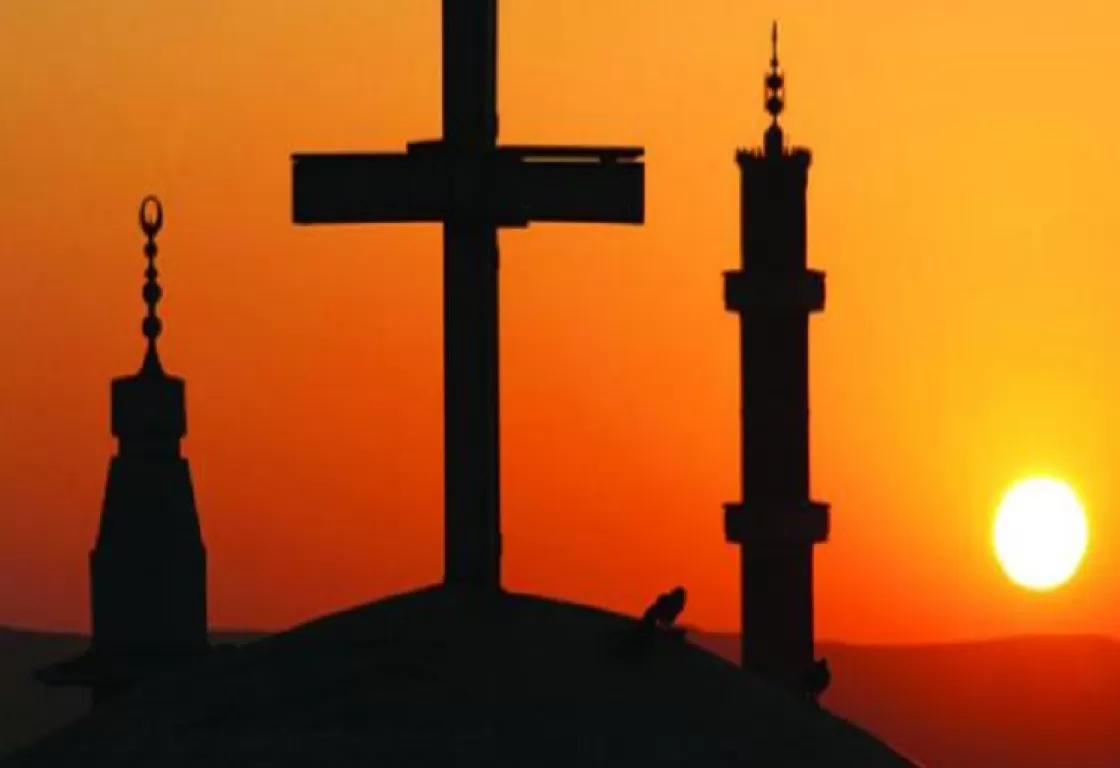

منذ بداية الحضارة، نشأت الأديان كوسيلة لفهم العالم وتنظيم المجتمعات. في فجر التاريخ، كانت معظم الديانات وثنية، تقوم على تعدد الآلهة التي تحكم مظاهر الطبيعة المختلفة. لكن مع مرور الوقت، بدأت الديانات التوحيدية – التي تؤمن بإله واحد – في التفوق على الديانات القديمة، حتى أصبحت اليوم هي السائدة في معظم أنحاء العالم. كيف حدث هذا التحول؟ هل كان التوحيد نتيجة طبيعية لتطور الفكر الديني، أم أن العوامل السياسية والاجتماعية لعبت الدور الأكبر في انتصاره على الوثنية؟

في رحلة استكشاف هذا السؤال، لا بد من النظر في العوامل التي جعلت التوحيد ينتصر، بدءاً من التحولات الفكرية، مروراً بالتطورات السياسية والاجتماعية، وصولاً إلى الاستخدام الاستراتيجي للدين في بناء الإمبراطوريات والحضارات الكبرى.

التطور الفكري والديني: هل كان التوحيد خطوة منطقية؟

لطالما كانت الأديان الوثنية انعكاساً للطبيعة التي يعيش فيها الإنسان. فالمطر، والشمس، والأنهار، والجبال، كلها كانت تُعبد باعتبارها قوى غامضة تحتاج إلى طقوس معينة لاسترضائها. لكن مع تطور المجتمعات، بدأ الفكر الديني يتخذ منحى أكثر تجريداً، حيث انتقلت الآلهة من مجرد مظاهر طبيعية إلى كائنات أكثر تجريداً، مسؤولة عن النظام الكوني ككل.

في هذا السياق، نشأت بعض الأفكار التوحيدية المبكرة حتى في الديانات الوثنية. في مصر القديمة، حاول الفرعون إخناتون فرض عبادة إله واحد هو “آتون”، لكنه فشل، إذ لم يكن المجتمع المصري مستعداً للتخلي عن تعدد الآلهة. وفي الهند، رغم هيمنة الهندوسية، ظهرت مذاهب دينية مثل “الفيدانتية” التي تميل إلى فكرة التوحيد. حتى في الفلسفة اليونانية، بدأ بعض المفكرين مثل أفلاطون وأرسطو يتحدثون عن “العلة الأولى” أو “الإله الأعظم” الذي يقف وراء النظام الكوني.

لكن رغم هذه المحاولات، لم يتمكن التوحيد من فرض نفسه إلا عندما بدأ يمتلك أدوات اجتماعية وسياسية قوية تجعله قادراً على الهيمنة والاستمرار.

القوة السياسية والتنظيم الاجتماعي: كيف فرض التوحيد نفسه؟

لم يكن انتشار الأديان التوحيدية مجرد تطور فكري، بل كان مرتبطاً بقوة المجتمعات التي تبنتها. فالأديان التوحيدية لم تكن مجرد عقائد، بل كانت أنظمة اجتماعية متماسكة قادرة على تنظيم الحياة العامة وتقديم رؤية موحدة للمجتمع، وهو ما افتقدته الديانات الوثنية التي كانت في كثير من الأحيان لا تملك مؤسسة دينية مركزية، بل كانت مجموعة من المعتقدات المتفرقة التي تختلف من مدينة إلى أخرى ومن قبيلة إلى أخرى.

في اليهودية، كان التوحيد مرتبطاً بفكرة “الشعب المختار”، مما أعطى للإيمان الديني طابعاً قومياً وقوة جماعية متماسكة. لكن التأثير الأكبر جاء مع ظهور المسيحية والإسلام، حيث تحولت الأديان التوحيدية إلى حركات عالمية قادرة على تجاوز الحدود العرقية والجغرافية، على عكس الوثنية التي غالباً ما كانت محلية الطابع.

المسيحية، على سبيل المثال، انتشرت بقوة عندما تبنتها الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي، حيث تحولت من ديانة مضطهدة إلى الأيديولوجيا الرسمية للدولة. وبالمثل، ساهم انتشار الإسلام في بناء إمبراطوريات كبرى مثل الخلافة الأموية والعباسية، مما جعله ينتشر عبر مساحات واسعة في وقت قصير.

يقول الدكتور مدحت سالم، أستاذ التاريخ، إن “التوحيد لم ينتصر لأنه أكثر عقلانية، بل لأنه قدم نموذجاً اجتماعياً أكثر قوة. حينما تبنت الإمبراطوريات الكبرى مثل روما والخلافة الإسلامية الديانات التوحيدية، أصبح الدين أداة مركزية في توحيد الشعوب وبناء الدول، وهو ما لم تكن الأديان الوثنية قادرة عليه بنفس الفعالية”.

التوحيد والتنظيم الأخلاقي: هل كان أكثر تفوقاً من الوثنية؟

أحد العوامل التي ساعدت الأديان التوحيدية على الانتشار كان قدرتها على تقديم نظام أخلاقي واضح ومحدد. في الأديان الوثنية، لم يكن هناك دائماً مجموعة موحدة من القوانين الأخلاقية التي تلزم الجميع، بل كانت الأخلاق تتغير تبعاً للظروف والثقافات المختلفة. أما في التوحيد، فقد أصبح الدين أكثر ارتباطاً بالقانون، حيث قدمت الشريعة الإسلامية، والقوانين الكنسية في المسيحية، والتوراة في اليهودية، أنظمة أخلاقية متماسكة تمثل سلطة عليا تتجاوز السلطة البشرية.

لكن هل يعني هذا أن التوحيد كان دائماً أكثر أخلاقية من الوثنية؟ هذا السؤال يثير جدلاً واسعاً، إذ يرى بعض المؤرخين أن العديد من الديانات الوثنية القديمة كانت تمتلك قوانين أخلاقية صارمة، وأن الأخلاق لم تكن دائماً مرتبطة بالدين، بل كانت نتاجاً للحاجة إلى الاستقرار الاجتماعي.

يقول الدكتور جواد المسعودي، الباحث في علم الأديان بجامعة بيروت، إن “الأخلاق لم تكن حكراً على التوحيد، بل وجدت حتى في المجتمعات الوثنية. لكن الأديان التوحيدية نجحت في جعل الأخلاق جزءاً من النظام الديني نفسه، مما منحها سلطة أكبر في ضبط سلوك الأفراد”.

لم يكن انتشار التوحيد دائماً نتيجة تحول فكري طبيعي، بل كان في كثير من الأحيان نتيجة صراعات عنيفة ضد الأديان الوثنية. في الإمبراطورية الرومانية، بعد اعتناق المسيحية، بدأ اضطهاد الوثنيين، وتم تدمير العديد من المعابد الوثنية وتحويلها إلى كنائس.

في الإسلام أيضاً، كان القضاء على الوثنية جزءاً من التأسيس الديني والسياسي، حيث كانت عبادة الأصنام في مكة محور الصراع بين النبي محمد وقريش، وتم القضاء عليها بشكل كامل مع انتشار الإسلام.

لكن في بعض الحالات، لم يكن القضاء على الوثنية مجرد تدمير للمعابد والرموز الدينية، بل كان أيضاً عملية استيعاب ثقافي، حيث تم دمج بعض الطقوس الوثنية في الديانات التوحيدية الجديدة. على سبيل المثال، العديد من الأعياد والممارسات المسيحية نشأت في الأصل من الطقوس الوثنية، مثل الاحتفال بعيد الميلاد في ديسمبر، الذي كان في الأصل عيداً وثنياً للاحتفال بالشمس.

لا يزال السؤال قائماً: هل كان التوحيد نتيجة حتمية لتطور الفكر البشري، أم أنه كان مجرد نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية التي جعلته ينتصر على الوثنية؟

في حين يرى البعض أن التوحيد كان خطوة طبيعية في تطور الأديان، يرى آخرون أنه كان مجرد نموذج ديني نجح بسبب القوة السياسية التي دعمته. ومع ذلك، فإن الأديان الوثنية لم تختفِ تماماً، بل لا تزال بعض المجتمعات تعيش وفق أنظمة دينية وثنية، كما هو الحال في الهند واليابان وبعض الثقافات الأصلية في أمريكا وأفريقيا.

ربما يكون السؤال الأكثر إثارة هو: هل يمكن أن نرى مستقبلاً عودة قوية للأديان الوثنية، أم أن التوحيد سيظل هو المهيمن إلى الأبد؟ في عالم يتغير باستمرار، قد لا يكون هناك إجابة نهائية، لكن ما هو مؤكد أن الصراع بين التوحيد والوثنية لم يكن مجرد مسألة دينية، بل كان في جوهره صراعاً على السلطة، والأيديولوجيا، ومستقبل البشرية نفسها.